![]() 学习《南山律在家备览略编》六十三2023.01.31.mp3

学习《南山律在家备览略编》六十三2023.01.31.mp3

阿弥陀佛,大家好!又是一天相互学习鼓励的时候。

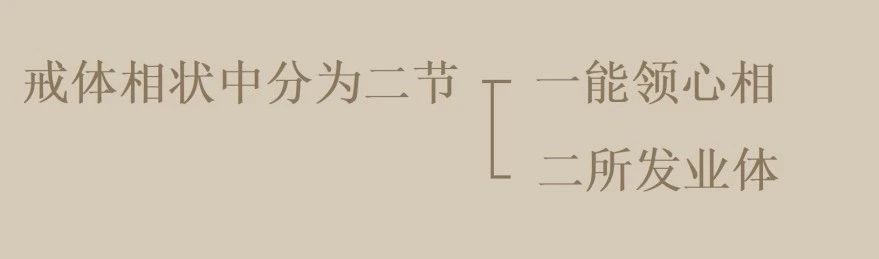

备览 第一章 戒体相状

备览 第一节 能领心相

《备览》首先引《行事钞》的文说:说到戒体,如果通依宗论,如《成实论》《婆沙论》等,指受戒所感发的无作业体。现在从发戒的正因来彰显,则直接说明能领纳戒体的内心相状。

《资持记》解释说:钞文首先标指出彼宗论及此《行事钞》,对于戒体的不同解释。钞文所说的“所发”,指无作业体。“相”指内心相状,也就是为了感发无作戒体,受戒人的内心所发起的种种造作。

钞文所说的“通论”,《资持记》中解释说:“通论即宗论,非别解故。”对于这一释义,《备览》并没有引用到这里。由此看来,“宗论”,简单来说就是指,宗于某一经律论的义理和观点所作的论著。

备览 事钞续云:“谓法界尘沙二谛等法。以己要期,施造方便。善净心器,必不为恶。测思明慧,冥会前法。以此要期之心,与彼妙法相应。于彼法上,有缘起之义。领纳在心,名为戒体。”

资持释云:“二正示心相三。初二句示戒量。法界者,十界依正也。尘沙者,喻其多也。二谛者,佛所立教也。此谓约境显戒,故云等法。以己下,二正明心相。初句立誓尽一形寿。次句通包礼敬陈词身口二业。 善下明屏绝妄念。测下明心法相应。测思者成业之本,得戒之因,三品心中随发何等。明慧者反照心境,如理称教,而非倒想妄缘前境。上明用心,下明合法。由上起心必须遍缘尘沙等境,法从境制,量亦普周。心随法生,法广心遍。心法相应,函盖相称,故云冥会。法犹在境,以心对望,故云前法。下云彼法,义亦同然。以此下,三明纳体。又三。初二句蹑上冥会。于下明法随心起。法是无情,由心缘故,还即随心。故三法纳体之时,初动于境,次集于空,后入于心。法依心故,名为法体。领下示体所在。若据当分,体是非心,不显所依,体与心异。今言在心,乃取圆意,即指藏识为所依处。”

《行事钞》继续说:说到能领纳戒体的心相,没有离开法界尘沙万境以及佛所立的教等法。受戒的人应以自己要期受戒的愿心,施设礼敬、陈词等种种方便,端秉一心,不起恶念。而后遍缘法界尘沙万境,发起“断恶、修善、度众生”等大愿,同时运心作观。当令心法相应,称合正教。以此所缘,领纳在心,即为戒体。

《资持记》解释说:钞文的第二部分是正式显示能领纳戒体的心相,其中包含三点要义:

第一,显示发戒的境量。

钞文所说的“法界”,指受戒时内心所缘的十法界依正二报。“尘沙”,比喻所缘境量之多。“二谛”,通指佛所立的教法。这是约所缘的境来彰显发戒境量的广大无边,所以钞文用了“等法”二字。

第二,正式说明能领纳戒法的心相。

钞文的“以己要期”,显示受戒人发愿尽形寿受持戒法。“施造方便”,通括了受戒中礼拜、陈词等身口二业的造作。“善净心器,必不为恶”,这是说明受戒人在受戒时,应断绝各种妄想杂念。“测思明慧,冥会前法”,说明能缘的心要与所缘的法相应。“测思”是成业的根本,获得戒体的正因。上中下三品心中,受者随发其中之一,便会感得相应品位的戒体。“明慧”,指缘境发心时,能够反观能缘的心与所缘的境,令其都能如理称合于佛的教法,而不是缘于前境心生颠倒、妄想纷驰。

“测思明慧”是说受戒人在运心观想时如何用心。“冥会前法”,强调能缘之心要与所缘的尘沙戒法相冥合。从上面所说的起心必须遍缘法界尘沙等境来看,戒法是随境而制的,所以发戒的境量也普周法界。心随戒法而生,戒法广大无边,能缘的心也随之周遍。此时心法相应,如同函盖相称,所以钞文说“冥会”。这时戒法仍然在境,以能缘的心来对望,所以称之为“前法”。钞文随后所说的“彼法”,约义来讲也是这样。

第三,说明纳法于心成就戒体。

钞文所说的“以此要期之心,与彼妙法相应”,是承接上文的“冥会”之义来讲的。“于彼法上,有缘起之义”,这是说明戒法随心而起。戒法本是无情,因为有心缘念,还即随心而起。所以在三番羯磨纳受戒体的时候,受戒人应作如是观想:初番羯磨,观想法界尘沙万境震动,此时用心的力量将往昔在一切境上所造的恶法,悉皆转为妙善戒法。其次,观想无量无边的妙善戒法,如云如盖般聚集在自己头顶的上空。最后,观想妙善戒法从自己的头顶缓缓注入身心。因为戒法依于心体而生起,所以名为法体。

钞文的“领纳在心,名为戒体”,显示了戒体的所在之处。如果就当分小乘教来讲,戒体属于非心法,不能彰显所依的心体,所以戒体与心有差异。现在钞文说“领纳在心”,乃是取大乘圆教之意,即指第八识“藏识”是戒体的所依之处。

关于《资持记》里所说的“上中下”三品发心,在此作一个简单说明:

上品发心:受戒是为了忘我地利益众生,求证佛果菩提。这是大菩萨的发心。

中品发心:受戒是为了去除一切众生的疑惑,自他兼利。这属于小菩萨的发心。

下品发心:受戒只是期望自己脱离生死苦海,专求自利。这是二乘人的发心。

了解了三品发心的相,希望大家能够勇于发起上品心,为了利益无量无边的众生而学戒持戒、广修福慧、勤求佛道!

可谓:

让我们一起称念:南无阿弥陀佛!(十句)

万善同归西方极乐世界,南无阿弥陀佛!愿大家开心自在、吉祥如意!

上一篇:每日一得

下一篇:日日进步日日新