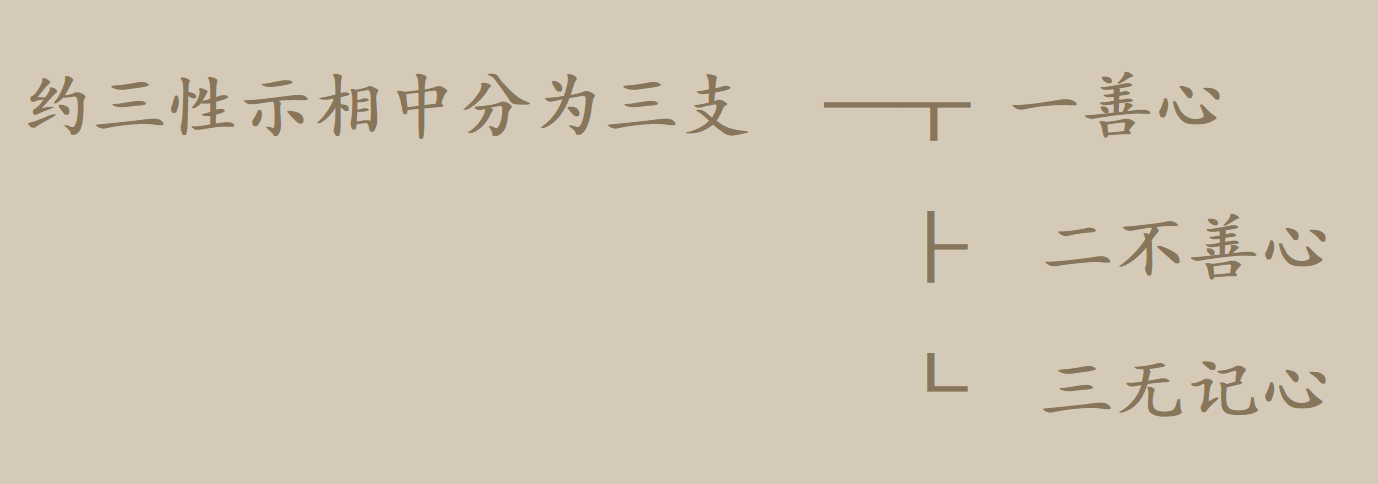

阿弥陀佛,大家好!又是一天相互学习鼓励的时候。 我们继续学习《在家备览》。今天一起来看约三性显示犯戒的轻重相。 备览 第二项 约三性示相 根据弘一律师所作的列表所示,第二项约善、恶、无记三性来显示犯罪的轻重相,分三支:一善心、二不善心、三无记心。首先来看第一支:善心。 备览 第一支 善心 资持云:“初善心者,虽非粗恶,然是无知。结业乃轻,违制无别。” 《备览》引《资持记》的文说:第一善心犯戒,虽然此心并非粗恶心,但却是愚痴无知的。善心犯戒所得的业道罪相对恶心犯戒来说较轻,但违背制教的义与恶心犯戒是一样的,没有差别。 事钞云:“如僧祇中,知事闇于戒相,互用三宝物。随所违者,并结上罪。或见他厌生,与其死具。看俗杀生,教令早与,勿使苦恼。此并慈心造罪,而前境违重。不以无知,便开不犯。由是可学,皆结根本。” 接着,《备览》又引《行事钞》的文说:善心犯戒的情况,如《僧祇律》中所说,寺院中的知事人由于不通晓盗戒的犯相而互用三宝物(佛物、法物与僧物)。随所违犯,一一都要结盗罪。或者看见他人厌患生命,便与其轻生的工具,从外缘上促成他人自杀。又有看见世人残杀畜生,就教令杀者早些了断畜生命,不要让畜生久受苦恼。这些都是以慈心造作恶业的事例,而于前境边因违犯律教结罪重。不能因为昧于律教,便开不犯。由于这些犯相都是可以通过学戒来了知的,所以若有违犯,都要随其所犯之戒而结本罪。 资持释云:“初明好心犯盗。或下次明慈心犯杀。不以下示犯所以。”已上皆见事钞记卷十四 《备览》引《资持记》的文解释说:以上钞文分三节。第一节,说明以好心犯盗戒的情况。钞文的“或见他厌生”以下是第二节,说明以慈心犯杀戒的情况。“不以无知”下是第三节,显示随所犯之戒结本罪的原因。 接着来看第二项,由不善心导致犯戒的结犯情况。 备览 第二支 不善心 资持云:“次不善心者,谓贪瞋痴三毒所起单复等分,鼓发七支故。” 《备览》引《资持记》的文说:其次是不善心犯戒。由贪嗔痴三毒所起的贪、嗔、痴、贪嗔、贪痴、嗔痴以及贪嗔痴等分,能够鼓动发起身口造作七支罪,所以就有了不善心犯戒的情况。 事钞云:“识知戒相,或复闇学,轻慢教网,毁訾佛语。如明了论述云,有四种粗恶意犯罪。一者浊重贪瞋痴心。二者不信业报。三者不惜所受戒。四者轻慢佛语。故心而造,则得重果。以此文证,由无惭愧,初无改悔,是不善心。” 《备览》又引《行事钞》的文说:以不善心犯戒的人,无论是识知戒相,还是不明律教,都怀有轻慢教法与毁訾佛语的心。如《明了论》中所讲述的,有四种以粗恶心犯戒的行相。一是浊恶深重的三毒心;二是不相信业报因果;三是不护惜所得的戒体;四是轻慢佛的圣教。如果是以恶心故意犯戒,所得的果报则会很重。以《明了论》的文可以证明,由于没有惭愧心,从始至终都没有悔改的心,所以说是不善心。 资持释云:“初通叙。上二句,别举犯人学不学故。下二句,合明心相。如下引示。四中,初是总相,摄一切故。浊重难显,且约三时无悔,名上品心。下三别相,开痴心故。二是邪见心。三即放逸心。四即憍慢心。故下二句,总示业报。以下,钞家结示。无惭无愧,即是不善始终二心,该前四种一一相兼。初无者,古记云,初犹都也。”已上皆见事钞记卷十四 《备览》引《资持记》的文解释说:以上钞文分三节。第一节,通括地叙述不善心的行相。钞文的前两句,别别举出学戒与不学戒两种能犯人。后两句,合并说明这两种人所共有的不善心的相状。 钞文的“如明了论”以下是第二节,引论文显示犯戒的相。在所举的四种犯相中,第一是总相,因为收摄了一切恶心相状的缘故。由于恶心浊重难以开显,所以姑且约犯戒的三时中均无悔改心来说,名为上品心。三时,指犯戒的前方便、正犯戒时与后方便。后三种犯相是别相,因为都是由愚痴心所开出的缘故。其中,第二种是邪见心,第三种是放逸心,第四种是骄慢心。钞文的“故心而造”以下的两句,是总结显示业报罪重。 钞文的“以此文证”下是第三节,道宣律师总结显示。“无惭无愧”即是以不善心贯穿始终的两种心,该摄了前面所说的四种粗恶意,四心当中每一种都有无惭无愧二心。“初无”中的“初”字,古记中说,相当于“都”的义。 可谓: 善心无知业道轻, 恶心违教罪满盈。 圣制纲法莫轻慢, 惭愧忏悔记在心。 让我们一起称念:南无阿弥陀佛(十句)!万善同归西方极乐世界,南无阿弥陀佛!愿大家开心自在、吉祥如意!

上一篇:学习《佛说无量寿经》一六二

下一篇:新年新禧新气象