阿弥陀佛,大家好!又是一天相互学习鼓励的时候。

我们继续学习《在家备览》,来看戒体门的第四章:发戒数量。

备览 第四章 发戒数量

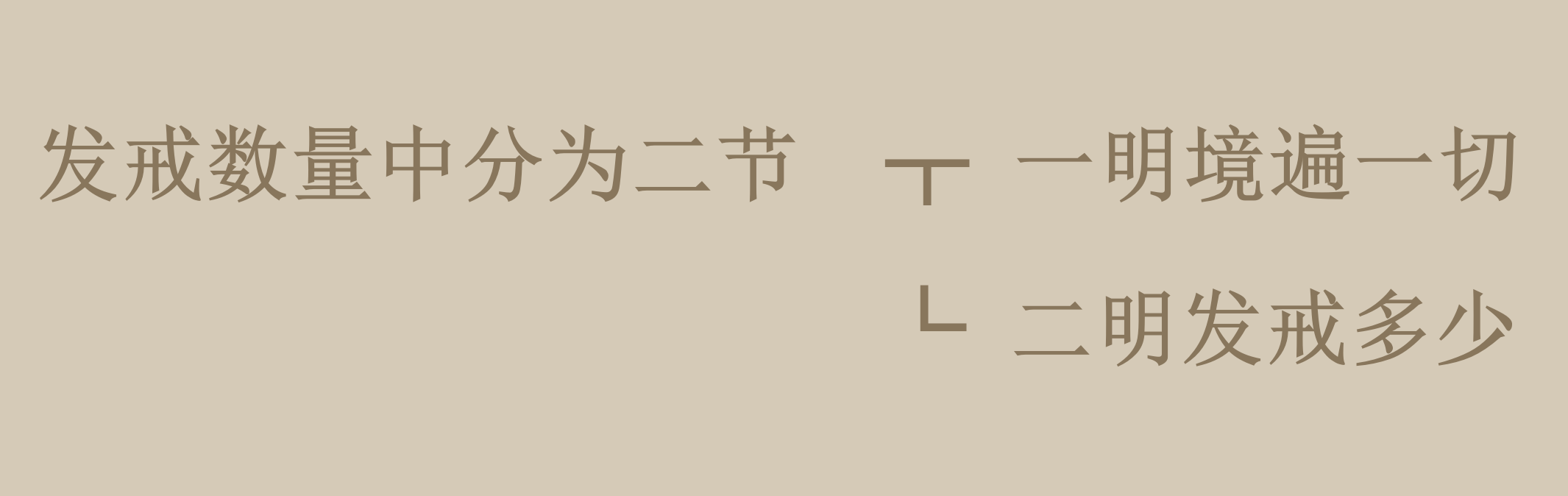

根据弘一律师所作的科判表所说,此章分两节:第一节,说明感发戒体的境遍及一切情、非情境;第二节,说明感发戒体的数量。我们先来看第一节的内容。

第一节 明境遍一切

事钞云:“俱舍云,戒从一切众生得定,分、因不定。何以故?不得从一种众生得故。”

《备览》引《行事钞》的文说:《俱舍论》认为,戒体从遍缘一切众生的境而获得,这一点是一定的。但发戒的戒支,以及得戒的因心却是不定的。为什么这样说呢?因为戒体不能从偏缘某一类众生而获得的缘故。

资持释云:“初总标。学者多昧,先须略示。分即是支,谓七支业。因即戒因,谓能受心。此文欲明五八十具四位之戒,并遍生境,故举支心两相比校。谓戒支受心,有尽不尽容可得戒。生境不遍,定不发戒。谓三戒但发四支,具戒全发七支。此明七支多少皆是得戒,即分不定也。又若约三善,则三心同时。若约三品,则随得一品。此明三心全阙皆可发戒,即因不定也。独众生境不可不尽,故云定也。何下征释定义。不得从一种者,言必须遍也。”

《资持记》解释说:以上钞文是具体分科的第一节,总的标示说明。古来学律之人大多对于缘境发心的道理不甚明了,因此必须首先略作说明。钞文的“分”即是支,指七支业(杀生、偷盗、邪淫、妄语、恶口、两舌、绮语)。“因”即发戒的因,指能受的心。

此段钞文旨在说明五戒、八戒、十戒、具足戒等四位戒法,都是遍缘一切众生的境而发起的,所以举出七支戒和能受的心来与缘境之量作比较。意在彰显,七支戒与能受的心,二者无论是否完全具足,都能得戒。但如果受戒时所缘的境没有遍及一切众生,则一定不能感发戒体。具体来说即是,五戒、八戒、十戒只发四支戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语),具足戒则发七支戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不恶口、不两舌、不绮语)。这表明,七支戒无论受持多少都能得戒,这就是“分不定”。

再者,如果约无贪、无嗔、无痴三善心来讲,则受戒时三心必定同时生起。若就上、中、下三品心而论,则随着受戒者任意发起其中一品心,都会感发相应品位的戒体。由此说明,三心无论全与缺(全是指三善心同时具足,缺即三品心只发其中的一品),都可以感发戒体,这就是“因不定”。唯独众生境,不可以不穷尽。也就是说发戒时必须遍缘一切情、非情境,所以说是“定”。

钞文的“何以故”下,征问并解释“定”的义。钞文说“不得从一种众生得”,意思是必须要普遍缘于一切众生来发心才能得戒。

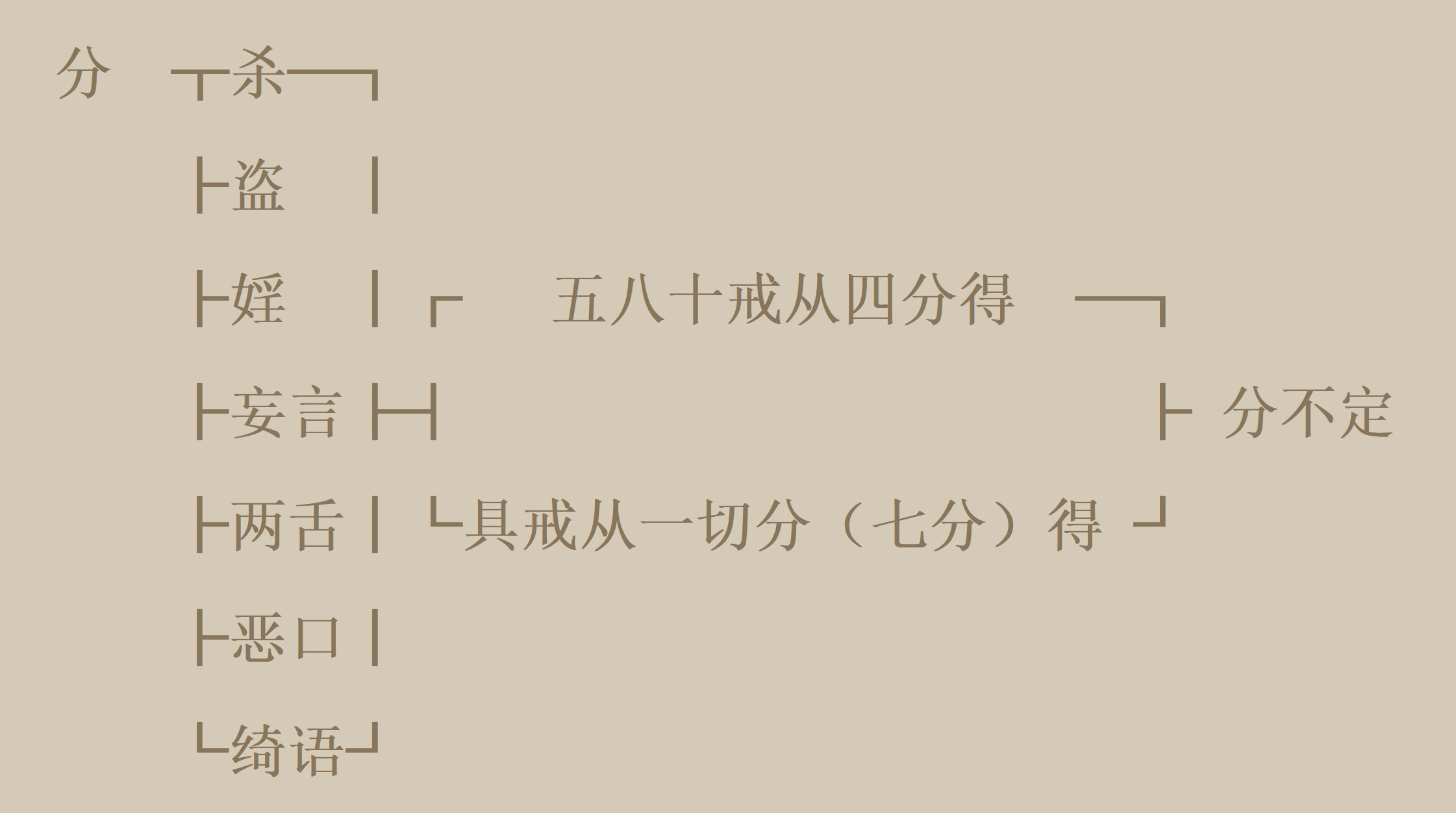

补充说明 是表依上段记文及下段钞记文而立,对阅可知。

接着来看弘一律师通过列表所作的补充说明:以下列表是依于上段记文,以及下段钞记的文而立的。相互对照来看,即可了知。

表一中的“分”是指七支业,即杀生、偷盗、邪淫、妄言、两舌、恶口、绮语。五戒、八戒、十戒是从不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语得戒的,具足戒(比丘、比丘尼戒)则是从七支戒得戒,因此说“分不定”。

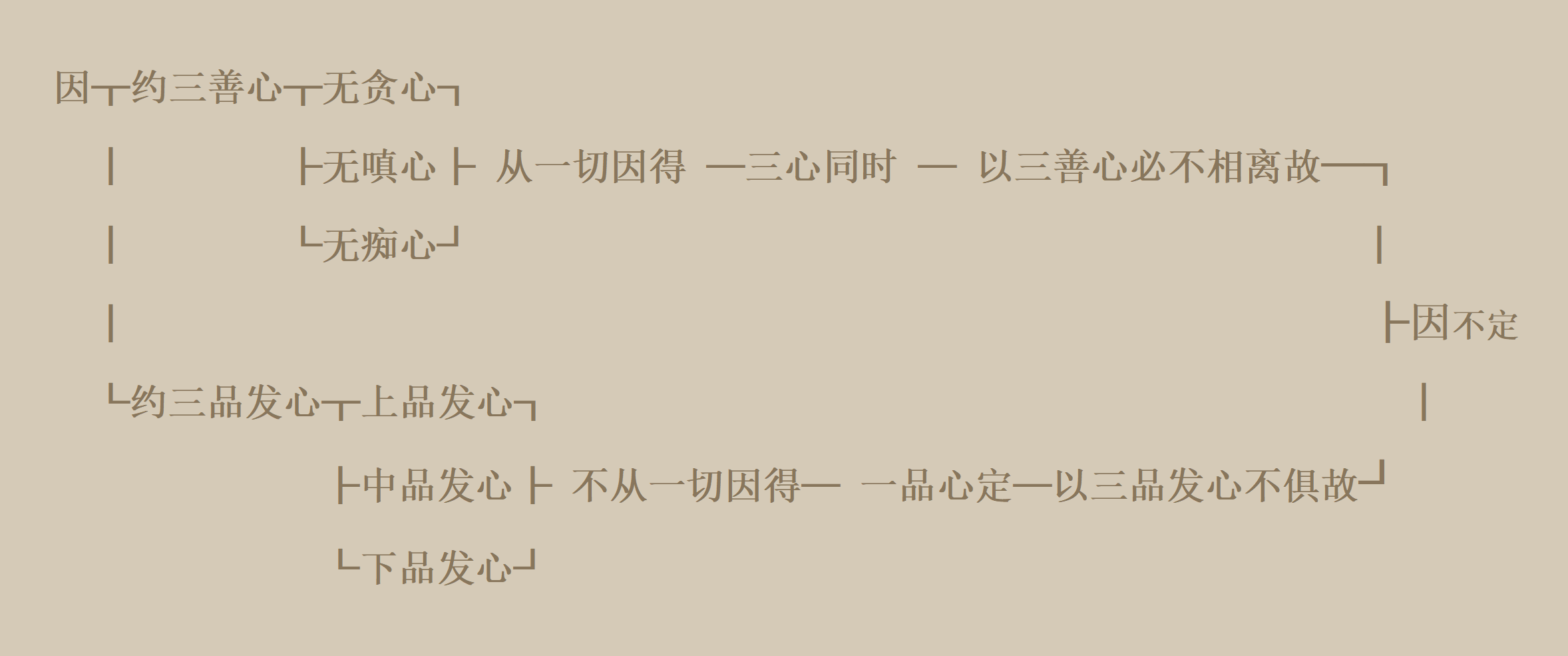

再来看第二个列表。

表二中的“因”即是感发戒体的因心,可以约三善心和三品发心来讨论。约三善心(无贪心、无嗔心、无痴心)来说,戒体是从一切因而得。因为三善心生起时,必定不会相互舍离的缘故。若约上中下三品发心来讲,则不从一切因得。发何品心,就会相应感发何品戒。因为上中下三品心,不能同时发起,所以说“因不定”。

可谓:

戒从一切众生得,

发心缘境无偏着。

境不遍缘不发戒,

学者明了不错过。

让我们一起称念:南无阿弥陀佛(十句)!万善同归西方极乐世界,南无阿弥陀佛!愿大家开心自在、吉祥如意!

上一篇:“五一”国际劳动节

下一篇:宽 容