阿弥陀佛,大家好!又是一天相互学习鼓励的时候。

我们继续学习《在家备览》。《南山律在家备览》一共有四篇,即宗体篇、持犯篇、忏悔篇和别行篇。其中,第一宗体篇大分四门,即戒法、戒体、戒行、戒相。目前我们已经略略学习了前两门,从今天开始一起来看第三门:戒行。

备览 第三门 戒行

戒行,也叫“随行”,即受戒之后生起的随顺于戒体的护戒之行。

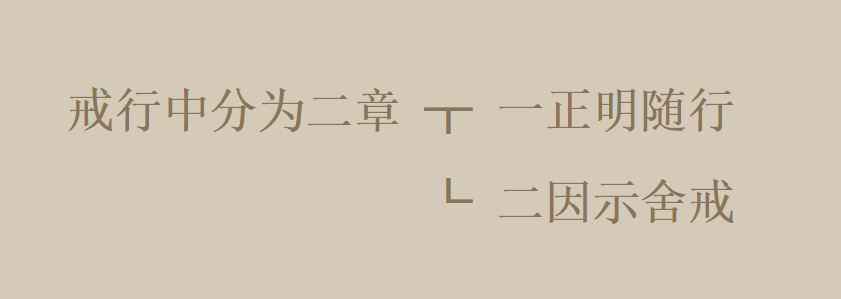

从弘一律师所作的科判来看,戒行门的内容大分两章。第一章“正明随行”,即正式说明随行的义。第二章“因示舍戒”,是相因出示舍戒的义。先来看第一章:正明随行。

备览 第一章 正明随行

事钞云:“戒行者,既受得此戒,秉之在心,必须广修方便,检察身口威仪之行。克志专崇,高慕前圣。持心后起,义顺于前,名为戒行。

首先,《备览》引《行事钞》的文说:说到戒行,既然已经通过受戒感发戒体,并且能够忆持在心,那就必须广泛修习种种方便,学戒持戒,时常检点觉察身口七支的威仪造作。受戒者应有坚定的志向和专一崇尚的心,来仰慕三乘圣者(声闻、缘觉、菩萨)的戒行。由持戒之心所发起的随行,约义来讲正顺应于先前所得的戒体,所以名为“戒行”。

资持释云:“初蹑前科。必下示行相。方便有二,即教行也。教谓律藏,必依师学。行谓对治,唯在己修。由本兴心禀教期行以为受体,今还如体而学而修。文明检察,似偏约行。然离过对治,非学不立。广修之语,理必兼含。检察即心,心即行体。准业疏具三,能忆能持能防。一心三用,无非顺受,方成随行。此谓能察,身口威仪即所察。此二句须明成就二持,远离两犯。而云身口,且据粗非。约准今宗,义通三业。上云检察,正示修行。下云慕圣,明其标志。克犹定也。崇,重也。前圣,通目三乘已成道者。持下结示名义。持心即行。后起顺前,示随行义。”见事钞记卷三

《资持记》解释说:以上钞文分三节。第一节是承接前一科戒体门的内容来说的。

钞文的“必须广修方便”下是第二节,显示戒行的相状。“方便”有两种,即教与行。教是指律藏,必须依止明律的师长来学习才能通达明了。行是指能够对治烦恼的戒行。只有切实依教而修,远离缘非,才能生起清净的持戒之行。由于受戒时能够发心学戒持戒才感发了戒体,所以现今还要依于受体来研习戒法、依戒而行。

钞文所说的检察身口七支,似乎是偏重于戒行来说的。然而,要想远离过非对治烦恼,不通过学习戒法来了达开遮持犯,是没办法建立起戒行的。因此钞文所说的“广修方便”,依理来说必定兼顾含摄了学习戒法。“检察”是指能检察的心,即成就戒行的体。根据《羯磨疏》所说,此心具有三种功用,即能忆、能持、能防。一心具足三种功用无非是在说明,只有顺应于本所受的戒体,才能成就随行。此处所说的正是能觉察的心,而身口威仪乃是所觉察的境。由此可知,钞文的“必须广修方便,检察身口威仪之行”是旨在说明,必须成就止作二持,远离两种犯戒(止犯和作犯)。然而钞文所说的身口威仪,是姑且根据粗大的过非来论的。依于假名宗的观点,约义则通于身口意三业。

前面所说的“检察”,是正式显示持戒修行;后文说慕圣,是显明受戒人应有的目标和志向。“克”,坚定义;“崇”,即尊崇、敬重。“前圣”是通指已成就圣道的三乘圣人。

钞文的“持心后起”下是第三节,总结显示戒行的名义。由持戒之心生起的护戒之行,正顺应于先前所得的受体,所以名为随行。

可谓:

依体起修名戒行,

摄护威仪人天敬。

止作二学须通晓,

知行合一利有情。

让我们一起称念:南无阿弥陀佛(十句)!万善同归西方极乐世界,南无阿弥陀佛!愿大家开心自在、吉祥如意!

上一篇:如果抱怨成了习惯

下一篇:常人都懂“厚积薄发”