![]() 2022.10.4(农历9.9)学习《南山律在家备览略编》四十六.mp3

2022.10.4(农历9.9)学习《南山律在家备览略编》四十六.mp3

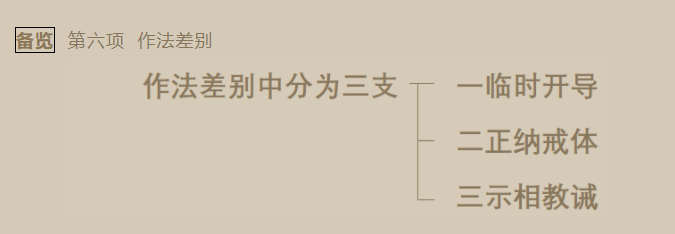

阿弥陀佛,大家好!又是一天相互学习鼓励的时候。 今天我们来学习《备览》“五戒”下的第五项和第六项。先来看第五项“忏悔清净”。 备览 第五项 忏悔清净 这一项主要说明,受戒前先要忏悔宿业,使身心清净。 备览 羯磨注云:“阿含等经云,于受前忏罪已,然后受法。” 业疏释云:“阿含等下,明行净纳法也。但无始无明是生死本,若理若事,顺违俱罪。故须前忏,使心清净,方堪圣法。” 来看《备览》的文。首先,《随机羯磨》的注文引阿含等经说:受戒前应先忏悔宿世罪业,然后再正式受法。 《羯磨疏》解释说:注文“阿含等经”下,说明受戒人自行清净,方可正式纳受戒法。无始劫来,无明烦恼是生死的根本,不论约理还是就事,顺修、违教都难逃过咎。所以须在受戒前至诚忏悔,令心地清净,如此才堪能纳受圣法。 《济缘记》解释疏文说:先忏悔再受戒,诸部经论都这样说,所以羯磨注文特别例举了阿含等经。众生无始劫来妄起无明不自觉知,所以称为“无始无明”。恶业苦果由此而生,因此是“生死根本”。由于无明所使,众生起心动念很容易乖违正理,身口造作常与恶事相应。澄心静虑便能顺理,修行善法即可顺事。 说到违理违事有过失比较容易理解,为什么说顺于理事也会有罪呢?要知道,众生以凡夫心修学圣道,根本的惑业烦恼仍然存在,因此即使是修行正理,内心也会有分别取舍,行事则难逃人我是非。所以对于理事,无论顺违都难免会落入罪科。约义必须在受戒前忏悔清净,以便与清净的戒法相应,所以疏文说“故须前忏,使心清净,方堪圣法”。 接着来看第六项“作法差别”。此项出示了受戒作法的次第差别,共分三支:一临时开导,二正纳戒体,三示相教诫。先来看第一支——临时开导。 备览 第一支 临时开导 此支说明临受戒时应对受者作正式开导。 备览 事钞云:“若至此时,正须广张示导,发戒正宗。不得但言起上品心,则受者知何是上品,徒自枉问。今薄示相貌,临事未必诵文。” 资持释云:“言正须者,显前发戒,且令预习,未是正用。今将纳法,纵令已解,更须委曲选择要语,激动蒙心。戒师当此,不可率易。策导开解,纳法之本,故云正宗。” 《行事钞》中说:临受戒时,正须广张得戒要义,对受者进行开导,这是感发戒体的关键。不可以只是泛泛地说“发上品心”,受戒人怎么会知道什么是上品心呢?这样做等同于没作开示。现在就来简略说说发上品心的相,学者在行事当中,不一定要照诵原文。 《资持记》解释说:此处说“正须”,彰显出前面所说的发戒境量等内容,只是令学者预习了知的,并非正式受戒时所用。现在将要纳受戒法,纵然前人已经了解了相关内容,此时还是要选取要义重点开示,以激发受戒人昏昧的心智,发起上品心。戒师在此时一定要慎重行事,不可草率。因为策励引导受戒人,令其开启慧解,是纳受戒体的根本,所以钞文称之为“发戒正宗”。 备览 事钞续云:“应语言:善男子,深戒上善,广周法界。当发上心,可得上法。今受此戒,为趣泥洹果,向三解脱门,成就三聚戒,令正法久住等,此名上品心。” 资持释云:“初指法体。当下正示发心。” 《行事钞》继续说:此时应对受者说,善男子,戒法深广,是为上善,广泛周遍于整个法界。你应当发上品心,这样就能得上品戒。现在受戒,若能发愿为证得涅槃佛果、趣于三解脱门、成就菩萨三聚净戒,并以此法令正法久住等,即是上品发心。 《资持记》解释说:以上钞文首先指出了所纳受的法体,“当”字下正式出示如何发上品心。 可谓: 忏悔清净纳圣法, 戒师开导功德大。 深戒上善周法界, 德香普熏遍天下。 让我们一起称念:南无阿弥陀佛!(十句) 万善同归西方极乐世界,南无阿弥陀佛!愿大家开心自在、吉祥如意!

上一篇:【每日一得】

下一篇:又是一年重阳时